Katja Duftner

Netze, Masken, Räume – Die Bilder von Katja Duftner

Ihre jüngsten Werke von 2007/2008 nennt die 1966 in Innsbruck geborene Malerin Katja Duftner „Raumbilder“. Der Grund: Mehr als zuvor wird „Raum“ als kubisches Gebilde oder auch angedeuteter Außen- respektive Landschaftsraum zur inhaltlich wie formal relevanten Dimension des Bildgefüges. Betrachtet man die Entwicklung ihrer Malerei über die vergangenen 15 Jahre hinweg – genannt seien Werkgruppen wie „Zwischenwelten“, „Vernetzte Welten“, „Kinderzimmer“ oder „MaskenMenschen“ -, so zeigt sich recht deutlich, dass Veränderungen in der Bildsprache jeweils neuen inhaltlichen Ansprüchen geschuldet waren. Gleichwohl lässt sich aber auch feststellen, dass ihr Schaffen von einer zentralen Fragestellung bestimmt wird: der Auseinandersetzung mit dem Geflecht – dem „Netz“ - aus Verhältnissen und Beziehungen unterschiedlicher Ebenen und Wirkungsmächtigkeit, in das jeder Mensch eingebunden ist.

Hineingeboren in ein gegebenes natürliches und gesellschaftliches Umfeld, beginnend bei der Familie, bleibt jeder, wenn auch in unterschiedlichem Maß, im Leben davon geprägt. Dieses Geflecht von Gegebenheiten, dieses „Netz“, kann schützen, oft aber ist es auch voller Zwänge. Mal lässt es viel Bewegungsfreiheit zu, mal kann es so straff sein, dass es dem Einzelnen den Atem abschnürt. Es kann Lücken haben, durch die man ohne Mühe auf neue Wege gelangt. Es kann aber auch sein, dass dies nur möglich ist um den Preis, dass man das „Netz“ zerreißt. Gleichwohl bleibt auch dann etwas davon haften, schleppt man es mit, nicht zuletzt im Unterbewusstsein.

Dies ist auch eine der Erfahrungen der Tirolerin Katja Duftner, die in einem Umfeld aufwuchs, das vor noch nicht allzu langer Zeit eher abgeschieden und von der Natur geprägt war. Schon länger aber gehört Tirol zu den stark frequentierten Touristengebieten. In historisch kurzer Zeit machte eine ländlich und patriarchalisch geprägte Bevölkerung eine soziale Wandlung durch, etablierte sich in der Tourismusindustrie – als Gastwirt, Hotelier, Bergführer, Skilehrer. Der Wandel prägte auch Katja Duftners Familie. Allerdings verließ die Künstlerin schon als Schülerin diese Welt, kam auf ein Internat in Bayern. Früh entdeckte sie ihre Lust am Zeichnen und Malen, lernte aber erst einmal Goldschmiedin (1984 – 1987), bevor sie an der Kunstakademie in Wien (1987 – 1991) studieren konnte – bei Maximilian Melcher und dem aus Dresden stammenden, Ende der 80er Jahre dort als Gastprofessor tätigen Grafiker Gerhard Kettner, der sich seinerseits Giacometti verbunden sah. Durch ihr Studium war Katja Duftner zunächst vor allem vom Zeichnerischen, der Handhabung der Linie, geprägt, fand von hier den Zugang zur Malerei.

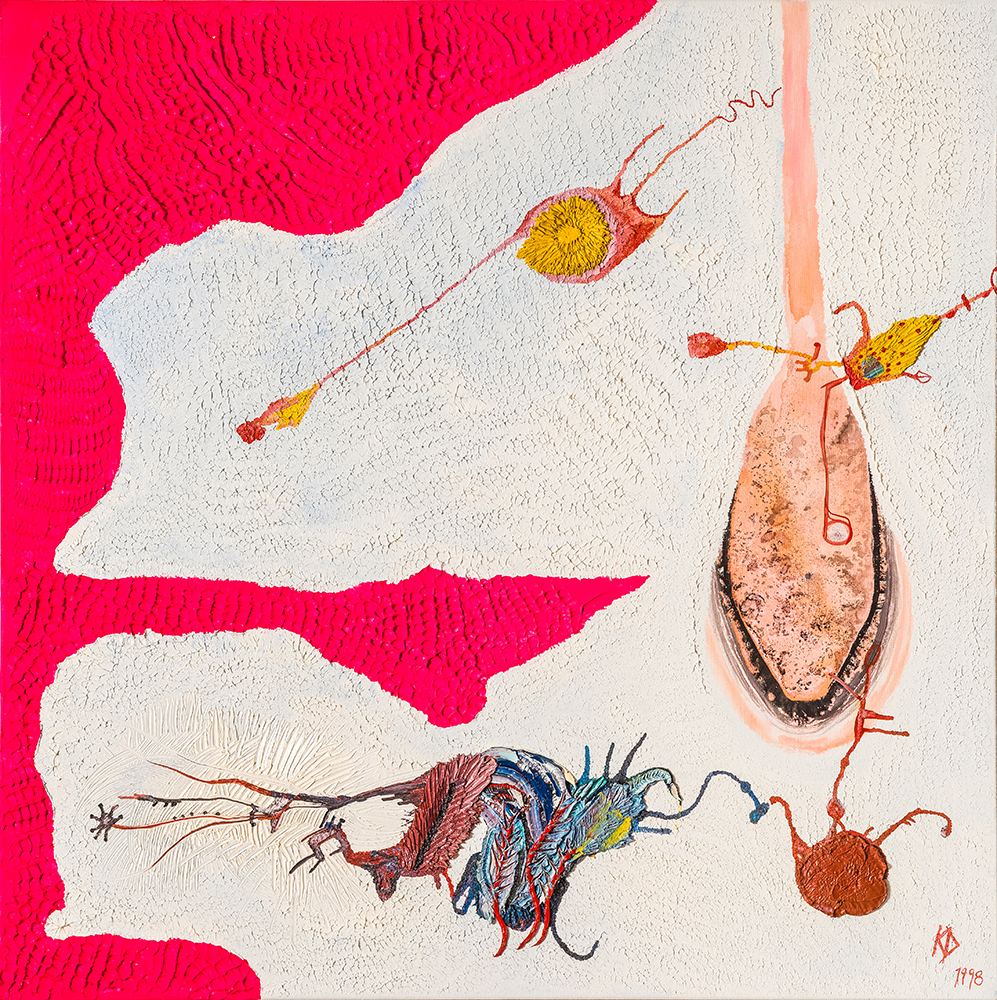

Ihre frühen Bilder aus der Mitte der 1990er Jahre könnten den flüchtigen Betrachter verführen, sie für eine verspätete Vertreterin des Informel zu halten. Das trifft aber nicht den Kern. Vielmehr suchte sie nach einer künstlerischen Umsetzung für das „Netz“ und den Platz des Individuums darin. Sie begann damit, die Leinwand mit Schichten von netzartig aufgetragen Linien zu überziehen – ein wegen der benutzten Ölfarbe langwieriger, Überlegungen Raum gebender Prozess. Allerdings „begnügte“ sie sich damit nicht. Partiell „sprengte“ sie die entstandenen Geflechte auf, ließ organisch wirkende „Nester“ entstehen – ein Vorgang, dem spontane, ja aggressive Momente innewohnen, die sich auch im verschiedentlichen Auftragen von Linien und Linienbündeln fortsetzen. Manche der entstandenen Formen wirken zeichenhaft, lassen die menschliche Figur ahnen. Sie erinnern an die mehr oder weniger zufälligen Figurationen ihrer Grafik, die durch den Einsatz der „Zuckertusche“ entstanden.

Natürlich kennt Katja Duftner die Art Brut, hat dafür und auch die Wiener Aktionisten Sympathien. Bei Letzteren imponierte ihr das sich Bahn brechende emotionale Potenzial, die sich äußernde Wut – wohl auch, weil sie selbst so etwas wie Wut in sich trug, selbst an einem Verfangensein im geschilderten „Netz“ litt. Betrachtet man die frühen, noch nicht mit Titeln bezeichneten Bilder, glaubt man in den zentralen Figurationen ein Wesen zu erkennen, das wie das Opfer einer Spinne im Netz zappelt und sich manchmal eines anderen erwehren muss.

In den späten 1990ern und um die Jahrtausendwende drängte sich das „Netz“ der Herkunft sichtbar in Katja Duftners Schaffen. In den Komplexen „Zwischenwelten“ und „Vernetzte Welten“ treten wie geschnitzt wirkende Figuren auf, die Ähnlichkeit mit einem groben Federkiel oder einer Ähre haben. Manche nennen diese Gestalten „Farbrippenwesen“. Sie zitieren Kostümierungen oder Teile davon wie Federschmuck, Peitschen und Masken, erscheinen graziler auch in farbigen Zeichnungen. Oft stehen sie in Korrespondenz zu einer schwer bestimmbaren organischen Form. Wirken einige dieser Figuren recht bedrohlich, so gilt für alle, dass sie voller Geheimnis sind. Und überall - zwischen und an ihnen - entdeckt man netzartige Teile und herumhängende „Fäden“, die ein Bild für viele Erscheinungen zwischen Datenautobahn und Aderngeflecht sein können.

Was in dieser Phase auffällt: Vor allem in den Zeichnungen entdeckt man einen Zug zur Darstellung der menschlichen Figur, und sei es auch nur partiell. Im Nachhinein betrachtet, war dazumal wohl ein geistiger Prozess in Gang, der Katja Duftner mit einer gewissen Zwangsläufigkeit zu einem Punkt führte, an dem sie etwas Gestalt geben musste, wo sich Unbestimmtheit weitgehend verbietet: Zu Beginn des neuen Jahrtausends, etwa 2002, trat sie mit dem Komplex „Kinderzimmer“ an die Öffentlichkeit, der sich mit häuslicher sexueller Gewalt an Kindern auseinandersetzt. Hier fand zwangsläufig die menschliche Figur – reduziert, zeichenhaft, partiell oder auch ganz klassisch - Eingang.

Die Künstlerin stellte sich in diesem immer wieder erweiterten Zyklus, der an vielen Orten gezeigt wurde, einem Thema, das noch viel zu häufig in dem „Netz“ von familiären und gesellschaftlichen Beziehungen als gut gehütetes Geheimnis existiert und mancherorts zu den größten Tabus gehört, an denen man rütteln kann – noch dazu öffentlich. Kein Wunder, dass sie verschiedentlich Figuren mit zwei Gesichtern, respektive Köpfen zeichnete, stehend für das Eine und das Andere im Menschen, auch für Schein und Sein. Diese Formfindung, teils hingeführt bis zur Doppelfigur, behauptet sich weiter – etwa in den „MaskenMenschen“ oder den „Raumbildern“.

In den Jahren 2005 und 2006 beschäftigte sich Katja Duftner – im Austausch mit dem Fotografen Wolfgang Pfaundler - intensiv mit dem Fastnachtsbrauchtum in Tirol. Die inszenierten Umzüge mit den traditionellen Kostümen und Riten, die auf archaische Wurzeln zurückgehen, stellten sich für sie auch als eine Folie für in der Gesellschaft Verborgenes, oft kaum Bewusstes und nicht Ausgesprochenes dar. Pompöse Masken, Männer in Frauengewändern, die Rangeleien der Wampeler boten zahlreiche Anknüpfungspunkte, die „Menschliche Komödie“ in Malerei zu kleiden. Nicht zufällig lässt Katja Duftner die „MaskenMenschen“ wie auf einer Bühne agieren. Halb Maske, halb Antlitz, zeigen sie oft ein Doppelgesicht. Und man fragt sich: Wer kommuniziert hier mit wem und warum? Wer ist Mann, wer Frau? Man spürt Koketterie und Heftigeres. Auch Falschheit ist im Spiel. Gleiches gilt für Anzeichen von Aggressivität und Gewalt. Die Atmosphäre mancher Bilder ist „ungemütlich“. Alles in allem sind sie ein Spiegel von Erfahrungen mit Schein und Sein in Familie und Gesellschaft. Zu sehen ist wie in der Realität nur die schöne bunte Fassade. Das gilt wohl auch für Österreich in Gänze, wo oft „nichts ist, wie es scheint“, wie Katja Duftner sagt.

Ihre maskenhaften, auch doppelgesichtigen „Figurinen“, die Haltungen und Rollen transportieren, agieren nun ebenso in den jüngsten „Raumbildern“. Die schöpfen ihre Konstellationen teils aus anderen Geschichten, wie der literarisch inspirierte Bildtitel „Die Glasmenagerie“ belegt. Auch Märchen, wie „Die Roten Schuhe“, geben Anregungen. Zugleich prägt die Landschaft (Tirols) die neuen „Raumbilder“, deutlich sichtbar in Werken wie „Hinter der Ebene“ wo der sich extrem verengende Weg in die von schmalen Tälern geprägte Bergwelt führt, während Skipisten mit allem Drum und Dran die Hänge bestimmen, über denen die „Surfer“ zugange sind.

Bezogen die Bilder bisher aus malerischen, „allhaften“ Strukturen – als Beispiel sei „Der Weg“ (2003) genannt - oder zaghaft angedeuteten (Bühnen)Horizonten bei den „MaskenMenschen“ Räumlichkeit, so trifft man nun sogar auf Räume, die partiell an Burggelasse erinnern. Oft sind Figuren „In der Ecke“ eingezwängt, aus der sie nicht herauszukommen scheinen. Schwer ist es auch, durch die Türöffnungen zu gelangen, sind die doch sehr niedrig. Gleichwohl sind sie vorhanden. Die „Wände“ der Räume wiederum muten glatt, fast gläsern an. In ihnen steckt ein feinstes (Netz)Liniengespinst, viel feiner noch als jenes auf Tobeys Bildern. Zugleich zeigt sich das „Netz“ im Hintergrund als eine gröbere, fast undurchdringliche Struktur, durch die nur wenig Licht dringt und die kaum zu überwinden ist – vergleichbar einem Dschungel, wie ihn die Natur beschert, wie er im übertragenen Sinn aber auch in vielen Bereichen der Gesellschaft, etwa als Medien- und Datendschungel, existiert. Dieser hat durchaus Bedrohungspotenzial. Bedrohliche Kräfte scheinen mitunter auch spürbar auf den „Raumbildern“ wirksam, hebt doch verschiedentlich eine der Figuren hilfesuchend oder abwehrend die Hände („Hinterlassenschaft“, „Lasst es steigen“). Katja Duftner verbindet in ihren gegenwärtigen Schaffen Gegenständliches, Figuratives, mit Ungegenständlichem. Dessen konstituierende Elemente sind das „Netz“ sowie häufig unbestimmte, organisch anmutende Formen. Auf manchen Bildern („Lichtebene“), die sich wohl eher auf Geistiges wie Befindlichkeiten, Sehnsüchte und Wünsche beziehen, dominiert diese Formensprache. In Gelbtönen gehalten, wirkt das genannte Werk gelöst und optimistisch. Die heutigen „Raumbilder“ sind das Ergebnis einer Entwicklung, die einer inneren Notwendigkeit folgt – inhaltlich wie formal. Es sind in jeder Beziehung eigenwillige, ungewöhnliche Werke, die die menschliche Existenz in ihrer Differenziertheit, auch mit ihren Schattenseiten, zu fassen versuchen.

Dr. Ingrid Koch, Dresden